Os livros de S.A. não são sobre joy ou fulfillment, nem sequer são exactamente sobre atonement, mas são representações daquilo que está para lá da linguagem, daquilo para que ela pode apenas apontar, essa profundidade com que só nos tornamos a encontrar quando ficamos completamente sozinhos com os nossos pensamentos, e isso, não sem ser através da evocação de experiências traumáticas, de alguma forma aponta para essa outra coisa que está para lá da linguagem, o lado misterioso do humano, que é a intimação do nosso amor. Não é a alegria da linguagem o que vamos encontrar nos livros de S.A., mas a sua força, a beleza brutal da sua função de instrumento, e, se tivermos sorte, no melhor e no pior, um encontro com nós próprios enquanto a sua superfície.

Os livros de S.A. concentram-se num tipo particular de acontecimentos: aqueles que, tendo força suficiente para decidir as nossas vidas ou para as alterar radicalmente, são alheios à nossa realidade, no sentido em que não ocorrem no espectro da nossa rotina diária, isso que de outra forma pode ser definido como a normalidade, apontam antes para uma rotura completa com as leis que até àquele ponto regeram a nossa familiaridade com o real. Neste sentido, os livros de S.A. são estranhos.

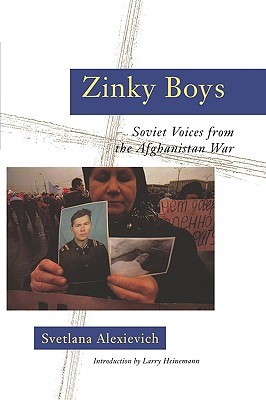

A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Afegã-Soviética da década de 80, Chernobyl. O quotidiano imerso na sua rotina de normalidade não é o que S.A. tem documentado, ainda que paradoxalmente isto tenha convergido para compor uma visão mais nítida dos processos históricos que são o pano de fundo dos seus livros. E esta nitidez advém sobretudo do facto de o objecto de S.A. não ser tanto relações de causa e efeito capturados na tentativa abstracta de reconstruir as leis gerais que guiam e decidem processos históricos, mas pessoas, sozinhas com as suas emoções, as suas memórias, os seus pensamentos, a sua imaginação, as suas perdas e derrotas, as suas nostalgias. S.A. tem sistematicamente escrito sobre gente em tempos de crise, gente na longa e solitária travessia de experiências traumáticas. Os livros de S.A. são, deste ponto de vista, uma experiência que testa os limites da nossa tolerância ao sofrimento. A própria admite que entre terminar de escrever o seu primeiro livro War’s Unwomanly Face (1985) e escrever Zinky Boys (publicado em 1992) a sua tolerância para o sofrimento tinha-se esgotado completamente.

Enquanto leitores de S.A., de alguma forma tornamo-nos parte de uma longa tradição que tem a sua origem entre os espectadores de tragédia grega, quando ler (ou assistir) se configura não apenas como um acto privado, mas como um acto cívico e político. No fim de ler S.A. o percurso que fizemos não é da ordem do nosso entretenimento, mas antes o do facto de estarmos mais alertados para a crueldade da vida, algo que em qualquer circunstância não devemos pensar que podemos ignorar. Isto é talvez uma descrição capaz da atmosfera dos livros de S.A. e daquilo que os motiva.

Suspeito que este ano a academia sueca cometeu um acto que é um favor aos leitores deste planeta. O facto de S. A. ser uma autora de não-ficção é o que eu gostaria de descrever aqui como um não-debate[4], uma questão de resto muito menos interessante do que a ideia de que o gesto de premiar a obra de S. A. não será, nem no Ocidente, nem muito menos na Rússia de agora (como não foi nas datas de publicação destes livros)[5], entendido como um acto politicamente desinteressado.

Colocar os livros desta autora mais ou menos obscura sob o holofote gerado pelo prémio é um acto que convida a pressão da opinião pública mundial para a relação bastante dolorosa entre questões privadas e políticas na União Soviética e na Rússia de hoje; e os livros de S.A. todos eles lidam com momentos traumáticos na memória colectiva soviética.

Num conto de Mavis Gallant é possível ler-se esta descrição acerca de uma das personagens: “Pessimistic in the way women actually become when they settle for what exists.” Lembramo-nos desta frase quando em entrevista à New Yorker, S.A. explica a sua opção predominante por vozes de mulheres: “Women tell things in more interesting ways. They live with more feeling. They observe themselves and their lives. Men are more impressed with action. For them, the sequence of events is more important.”[6]

O segundo livro de S.A., cujo o título em inglês tem a duvidosa tradução de Zinky Boys (alguns críticos preferem a tradução alternativa Boys in Zink e foi com este título que os primeiros excertos foram publicados em inglês, em 1990, pela Granta[7]), compila uma série de relatos sobre a guerra Afegã-Soviética. A escolha de vozes predominantemente femininas é ilustrativa do ponto de vista da autora, citado acima. Os relatos dos soldados que regressam servem de contraponto aos relatos das mães e mulheres daqueles que não lograram regressar, tal como os relatos das mulheres que serviram em cargos médicos ou administrativos no Afeganistão de alguma forma colocam os homens no nexo de outros tantos papéis em relação a mulheres: filhos, maridos, amantes, vítimas de violência e perpetradores dela.

A guerra Afegã-Soviética é um evento desastroso na opinião pública da altura e é frequentemente apontado como o acontecimento que precipita a dissolução do exército soviético. A escassez de equipamentos adequados, os baixos salários, a falta de condições de treino e a consequente inexperiência dos soldados (a guerra foi maioritariamente combatida por recrutas entre os 18 e os 20 anos de idade), tudo isso é amplamente documentado pelos testemunhos compilados por S.A. É acessório falar aqui daquilo que foi a recepção da opinião pública russa (um apêndice do livro publica cartas de vários leitores) quando os primeiros relatos do livro de S.A. começaram a ser publicados em jornais na Rússia. Mas a carta de um leitor que se queixa a S.A. de que todos sabem que há uma distância muito grande entre a realidade e aquilo que os jornais russos publicam, e que os relatos dela vêm perturbar o status quo de um modo que roça a falta de pudor, pode ser citado como um exemplo ilustrativo do contexto da recepção do trabalho de S.A. Este desfasamento entre realidade e uma opinião pública manipulada é ainda demonstrado num aspecto particularmente cruel: o livro intitula-se Zinky Boys numa alusão aos caixões de zinco fechados (no livro apenas uma família logra ver o rosto do filho depois de morto) em que os soldados eram enviados para casa, o que permitiu que durante boa parte da guerra esta fosse retratada não como uma guerra mas como uma intervenção militar com funções predominantemente humanitárias. “Dever internacional” era a expressão com que as funções destes recrutas eram descritas. Dizer que esta geração, no regresso, se sentiu traída pela pátria não é uma descrição suficiente, e o livro de S.A. vem colmatar essa falta. Num dos relatos (p. 29, 31, 32) uma mãe diz:

Yura was my eldest son. A mother shouldn't admit it, probably, but he was my favourite. I loved him more than my husband and my younger son. When he was little I slept with my hand on his little foot. I wouldn't think of going to the cinema and leave him with some baby-sitter, so when he was three months old I'd take him (together with a few bottles of milk) and off we'd go. I can honestly say he was my life. I brought him up to model himself on figures like Pavka Korchagin, Oleg Koshevoi and Zoya Kosmodemyanskaya... He understood ideals but not real life... Then one day, strangers came to the door and I knew from their faces they were bringing bad news. I stepped back into the flat. There was one last, terrible, hope: "Is it Gena?" They wouldn't look at me but I was still prepared to give them one son to save the other.

Assim, é também neste apecto que entendemos como um livro pode iluminar aquilo que, neste caso, muito literalmente nunca seria dito. E este é um dos aspectos mais cruéis do livro, porque nos permite entender que esta falta de esclarecimento da opinião pública, que acaba por vir a condenar esta guerra em termos que não estão muito afastados da do Vietnam no Estados Unidos, é um dos motivos pelos quais estes soldados foram entendidos no regresso quase como criminosos e, em muitos casos completamente alienados socialmente. O livro de S.A. de alguma forma tenta preencher esta lacuna e é eficaz em demonstrar que o processo de responsabilização por uma guerra deve ser um processo colectivo, que envolve a sociedade civil e militar. (De alguma forma, a pertinência deste tipo de debate é tanto mais visível hoje, sobre a responsabilização dos Estados Unidos pelas suas sucessivas campanhas no Médio Oriente, um debate dolorosamente actual face aos acontecimentos não apenas das últimas semanas mas dos últimos anos.)

E aqui podia ser feita uma última generalização sobre o significado da obra de S.A., naquilo em que esta tenta preencher uma lacuna na história de uma memória colectiva, o seu trabalho é o de, de alguma forma, restaurar o que já não pode ser recuperado. E isso é ainda o que esta relação entre literatura e memória colectiva pode fazer por nós, ou como se lê nas últimas linhas do livro, na reprodução do epitáfio de um dos soldados:

“Died defending his country.

The whole earth is a desert without you.”

[1] Sara Danius.

[2] "As a young journalist, in her native Belarus, Alexievich had found that the newspapers failed entirely to represent what made reality interesting to her. She said, “I began to understand that what I was hearing people say on the street and in the crowds was much more effectively capturing what was going on than anything I was reading.” Philip Gourevich em Human Rights Watch. Este artigo inclui um excerto de Voices from Chernobyl. Outro pode ser lido na Paris Review.

[3] http://www.kenyonreview.org/journal/novdec-2015/index/#.VjhW1eWYi9E.twitter

[4] Philip Gourevich na New Yorker: The second writer to win the Nobel, back in 1902, was Theodor Mommsen, the first of several historians and essayists to win the prize. Bertrand Russell was one; Winston Churchill was another. But it has been more than a half century since any such recognition—a half century that has seen an explosion of great documentary writing in all forms and lengths and styles, and yet there is a kind of lingering snobbery in the literary world that wants to exclude nonfiction from the classification of literature—to suggest that somehow it lacks artistry, or imagination, or invention by comparison to fiction. The mentality is akin to the prejudice that long held photography at bay in the visual-art world.

[5] This year, in Izvestia, Zakhar Prilepin, one of Russia’s best-known writers, said that Alexievich was “not a writer,” and that she had been chosen only for her opposition to the Kremlin—and for not actually being Russian. “We get the picture: Bunin, Solzhenitsyn, Pasternak, Brodsky,” he wrote. Alexievich’s agent, Galina Dursthoff, who lives in Cologne, told me that she had accumulated a pile of hate mail from Russia comparable to the pile of congratulations from elsewhere in the world. The writers blasted the Nobel committee for awarding the prize to “a Russophobe” as well as “a Jew and a lesbian.” (Alexievich is not Jewish and has never made any public statements about her personal life.) Masha Gessen, “The Memory Keeper: The Oral Histories of the New Nobel Laureate.”

[6] Masha Gessen, idem.

[7] Granta, Boys in Zynk. Em português, sobre a autora, é possível ler-se o artigo de Luís Miguel Queirós no Público.