Livros do Ano 2023

/Viajei muito este ano e li muito erraticamente, com aquele espírito hesitante que a deslocação pode causar: é algo que perturba uma certa impressão de rotina de que normalmente depende a minha atenção de leitora. Observo, no entanto, que isso me devolveu uma certa urgência de ler, uma certa paixão desorganizada pelos livros. A desorganização não é necessariamente confusão e, de qualquer forma, sou uma daquelas pessoas que acha que ler e viajar são equivalentes, actos que se espelham no sentido recompensador de procurar até encontrar aquilo que me inunda e assim me ultrapassa com a consciência de estar a ver algo pela primeira vez.

Chus Pato: Um fémur de voz corre a galope: A antologia de Chus Pato, com tradução de Jorge Melícias que foi publicada pela Officium Lectionis no fim de 2022, a que se soma a outra tradução que dela em português circula e que eu prefiro, Carne de Leviatã, pela Douda Correria, com tradução do João Paulo Esteves da Silva. A primeira vez que ouvi Chus Pato ler a sua poesia foi em Oxford, na companhia da sua tradutora inglesa, Erín Moure, que de resto estava no meu radar por ser a tradutora de uma das versões mais interessantes e desassossegadas que conheço, para língua inglesa, de O Guardador de Rebanhos. A poesia de Chus Pato estava pouco representada em língua portuguesa, o que talvez se explique pela proximidade de ambas as línguas, mas esta era uma falha. Os seus poemas acontecem à velocidade do mergulho, qualquer coisa neles me faz pensar em Herberto Hélder, e na profundidade das línguas de um modo geral, na sua relação com os corpos. Se a poesia é ofício e a sua especificidade é a elevação através da metamorfose que as metáforas permitem, que desarrumam a nossa relação com o que achamos que sabemos sobre o mundo, então essa antologia de Chus Pato foi o meu primeiro encontro deste ano com a pura poesia. Esta nota sobre a poesia de Chus permite falar de outro livro de poesia espanhola traduzido este ano, em que tenho andado a pensar e que ainda não li, Canção Errónea de António Gamoneda, traduzido por João Moita e publicado pela Flâneur. Fica para este ano.

Mulher ao Mar e Corsárias de Margarida Vale de Gato. Este projecto é uma espécie de variação sobre uma ideia de poema contínuo, muito embora esta continuidade tenha mais que ver talvez com Walt Whitman do que com Herberto Hélder. Acrescentaria aqui também uma antologia preparada por MVG que me fascinou, como me fascina aquilo que os movimentos decadentistas têm de fertilidade e renovação, de surrealista antes do surrealismo, O Outono de Oitocentos, publicada pela Flop. Anoto aqui outro livro que quero ler e que algo me diz estará em diálogo com esta antologia, Metal de Fusão de Fernando Guerreiro, publicado numa colaboração entre a Black Sun Editores/Homem do Saco/ 100 Cabeças. Esperei este livro de FG com grande antecipação: acho que os anos novos devem começar com alguma espécie pouco razoável de fé nas revelações que os livros de poemas podem trazer.

É de Fernando Guerreiro o posfácio a outro livro de poemas que melhorou consideravelmente o meu ano, que, porque eu sou parcial à beleza dos meus amigos, é a poesia reunida de uma grande amiga, Não Desfazendo de Rita Taborda Duarte, publicado pela INCM. Há uma entrevista dada pela Rita à Raquel Marinho em que ela diz que a poesia serve para não nos resignarmos à língua, à própria linguagem, que a poesia permite a possibilidade do mundo sem o peso de uma língua comum, que nos deixa ver o mundo a configurar-se de outra maneira. Se fosse possível definir Não Desfazendo a partir de uma explicação, podia ser esta. Dois dos livros de poesia portuguesa contemporânea que mais amo podem ser encontrados nesta colecção: As Orelhas de Karénin e Roturas e Ligamentos. Se a linguagem poética pode ser outra maneira de reconfigurar o mundo, há outros dois livros de poemas que li este ano que podem ser aqui mencionados como representativos desta ideia. Oníricas (Assírio e Alvim) de Ana Marques Gastão, é um livro muito singular, se é que reconfigura o mundo (talvez não seja essa expressão), fá-lo buscando nas imagens do subconsciente, que surgem em sonhos. É um livro delicado e belo, que corre obliquamente ao real, transfigurando de alguma forma a sua respiração. Fui lê-lo porque uma amiga me disse que era sobre coisas que só as mulheres entendem. Eu estava a sentir-me esperta nesse dia e respondi que não sabia o que pudesse isso ser. Mas ao mergulhar nestes poemas, acho que entendo o que a minha amiga quer dizer. O outro livro de poesia que li este ano e prolonga esta linhagem de mundo reconfigurado é Canina (Tinta da China) de Andreia C. Faria, fá-lo a partir de uma ligação eminentemente metafórica, lírica desse ponto de vista, com o mundo animal, e nisto prolonga, ou aproxima-se da investigação que encontrámos num livro de Elisabete Marques, Animais de Sangue Frio. Há em Canina o lado aguçado da linguagem em estado de paixão (que de resto liga a poética de Andreia C. Faria à de Margarida Vale de Gato) e por vezes uma frieza que remete para os campos retóricos dos que são capazes de amar sem limites, numa espécie de exame da luz que emana de certas feridas iniciais e estruturais. Um livro afiado, feroz, e ao mesmo tempo capaz de uma vulnerabilidade que talvez possa se não salvar o mundo, como dizia outra amiga sobre a poesia, talvez chegue para salvar o minuto.

O livro de poemas que foi o lugar da minha alegria este ano foi Lantânio, publicado na colecção Elementário da Flan de Tal, coordenada pelo João Pedro Azul, é o mais recente livro de José Luís Costa, e tem um enredo. Narra o regresso de um adolescente fantasma, Leonardo, que, entre outras aventuras e desventuras, marca a tinta de spray comboios ali para os lados da linha de Sintra, é nietzscheano e a sua presença fantasmagórica devolve-nos a geografia de um bairro de Lisboa, a Penha de França. Lantânio, o elemento, partilha a etimologia com uma das palavras preferidas de José Luís Costa em grego moderno, lathos, errado, erro. Há um manual sobre a poética da arte do elogio no poeta grego antigo Píndaro que se intitula Graceful Errors: Pindar and the Performance of Praise, assim um pouco a trajectória de Leonardo. Ouvir Nuno Moura a ler poemas do livro na sua apresentação na Poesia Incompleta foi um dos pontos altos do meu ano.

Falando em Píndaro, uma releitura: Acidentes (Relógio de Água) de Hélia Correia, um exame de formas de crueldade social, com recurso a uma observação a partir do seu enraizamento tanto na história como numa certa história da literatura e da cultura (Grécia, Byron), que, sugerem os últimos poemas, é redimível pela beleza e pelo amor. O livro prolonga o diálogo com a Grécia de A Terceira Miséria. Na sua busca deliberada de falar de uma certa ambiguidade moral, para rejeitar e denunciar o ponto em que ela cai para o mal, há qualquer coisa de um exercício de liberdade e nisso este livro une-se, para mim, a um breve ensaio filosófico publicado este ano pelas Edições 70, na tradução de um dos outros editores da Enfermaria, Victor Gonçalves, Para uma Moral da Ambiguidade de Simone de Beauvoir. Há um modo de pensar lógico neste livro que não deixa o leitor esquecer-se que a tese de doutoramento de Beauvoir era sobre Leibniz. É um texto que se concentra nas linhas de força do existencialismo para encarar uma das suas contradições lógicas, procurando resolvê-la, que o existencialismo na sua defesa de uma liberdade radical não poderia comportar uma moral, e é justamente a configuração dessa liberdade existencialista e suas implicações de que este livro trata. Uma proposta radical de liberdade. Esta ideia de uma liberdade radical implica, claro, um convite a dançar diante da morte, o que me levou a revisitar um texto que me continua a causar uma viva emoção, alguma espécie de reserva sem limites por achá-lo uma perfeita arte de viver, o Teoria e Jogo do Duende, onde se encerra a poética dionisíaca de Lorca, e também a reler várias vezes com assombro sempre ascendente o mais belo poema da história do mundo, que é Llanto por Ignacio Sanchéz Mejías.

As minhas duas outras releituras de 2024 foram Poesias Completas de Alexandre O’Neill (um dos tijolos da Assírio & Alvim), em estado de adoração absoluta, com a gravidade e a graça que O’Neill inspira e uma releitura que envolveu para mim uma cuidadosa reapreciação de um livro que continua a ser, segundo me parece, bastante singular entre a poesia escrita pelos meus contemporâneos, Jóquei de Matilde Campilho. Há críticos que, frequentemente com a misoginia mal-disfarçada que por vezes passa por discurso sobre a poesia, têm atacado este livro como representativo do trabalho de uma poeta imatura. Mas há qualquer coisa a ser dita pela imaturidade dos poetas, no sentido em que ela permite lançar um olhar renovado sobre certos lugares-comuns, no espanto do olhar, no acto do canto, há uma espécie de vitalidade da poesia, de asserção do espanto que continua a explicar porque é que ainda hoje acho que não conheço outro livro como este escrito naqueles anos em que todos éramos melancólicos e líamos Cesare Pavese. E há um calor sem cinismo neste livro que o torna inadiavelmente humano. Agrada-me nele o que tem de desmesura retórica, de nerve, que é um modo de cantar amores difíceis, correndo à velocidade de um jóquei algures entre a vivência e a sobrevivência.

Jovem é o tempo de Lalla Romano, um pequeno grande livro de poemas breves que são objectos daquele tipo de beleza tão simples que se torna extrema, nos arrasta na sua cadência até algum limite recôndito, como catarse e revelação de coisas óbvias mas facilmente esquecidas. A tradução é de um dos ex-editores deste blogue, João Coles, e fui publicada pela Sr. Teste. Do mesmo tradutor e também digno de celebração, A Longa Estrada de Areia de Pasolini, um livro de viagens – pela costa italiana num Fiat Millecento. O outro livro de poesia traduzida que melhorou o meu ano foi Cafés and Comets after Midnight and Other Poems, uma antologia do poeta surrealista grego Nikos Engonopoulos, que era uma destas figuras que o surrealismo produziu, um grande poeta e um grande pintor, um pouco como Cesariny entre nós. Engonopoulos é um poeta de experimentações ousadas, poemas que configuram imagens em que se estranha o mundo para escutar o que nele é vital, absoluto, absurdo. Engonopoulos viveu em tempos cruéis para gente que escreve sem medo. É ainda mais extraordinário por isso. Esta antologia feita por David Connolly para a Aiora Press (uma pequena editora sediada na rua Mavromichali em Atenas, vizinha de um café onde se joga xadrez, mas com loja online) permite reapreciá-lo ou descobri-lo e amá-lo.

Li com o deslumbramento de quem regressa sem parcialidade a uma amiga o breve livro de Francisca Camelo que saiu na Nova Mymosa, Quem Me Comeu a Carne, poemas sobre o amor cruel e a fome que este causa, sobre a sua beleza perigosa e violenta, sobre a racionalidade com que isso se revê e que não reconstitui nada.

Uma novela de reescrita de um romance que me deu muito prazer ler, Tancredi, o Napolitano de Paola d’Agostino, publicado pela VS Editor em tradução de Vasco Gato. Devia ser de leitura obrigatória nas escolas, a par com Os Maias para desarrumarmos o que achamos que sabemos sobre o cânone, para pensarmos nos livros como um modo de regressar às vozes que ainda não ouvimos.

Dois livros que se espelham e olham para o mesmo fenómeno, Para Acabar de Vez com Eddy Bellegueule de Édouard Louis e Regresso a Reims de Didier Eribon, o fenómeno que ambos os livros investigam é supostamente o das vidas daqueles que a sociedade francesa denomina de traidores de classe, pessoas que cresceram numa extrema pobreza e que, por educação, conseguem ascender socialmente. A coisa mais impressionante acerca do livro de Édouard Louis, além do facto de que ele era (e é) extremamente jovem quando o publicou, é a sua interminável raiva que redunda numa denúncia que não chega a nunca ser racionalização da violência e da pobreza do ambiente em que cresceu. É um relato que avança de estigma em estigma até chegar a um gesto final muito simples, de um casaco que se deita fora, e que é uma maneira de demonstrar como há feridas que não se fecham nunca. O que Édouard Louis não consegue fazer, descrever racionalmente, pormenorizadamente, a psicologia social colectiva que os eventos que ele descreve supõem, é o que o livro de Didier Eribon, algumas gerações mais velho que E. Louis (mas afinal pouco mudou em termos da história social que é contada em ambos os livros), faz, com imensa clareza e lucidez. É a psicologia das perdas que a desigualdade social gera o assunto deste livro.

Dois livros sobre depressão: um sobre o suicídio, o estudo clássico sobre este assunto, que toma como ponto de partida o suicídio de Sylvia Plath, The Savage God de Al Alvarez, e o livro de Andrew Solomon, The Noonday Demon, uma história da depressão, que olha para ela de vários pontos de vista, tantos quantos a doença é múltipla, difícil de mapear e de entender.

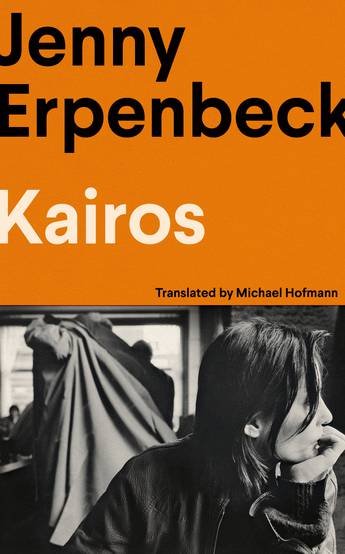

Um romance assombroso, e difícil de ler, Kairos da dramaturga alemã Jenny Erpenbeck, crónica do colapso da Alemanha de Leste, revisto pela lente de uma dramaturga que recorda a relação que manteve, na juventude, com um escritor trinta e quatro anos mais velho, com quem ela se encontra por acidente, à espera de um autocarro, num entardecer de chuva de 1986 no leste de Berlim. Podíamos dizer que o que se segue é um estudo que progressivamente vai fechando o seu foco sobre a destruição moral que uma geração mais velha, e corrupta, impõe sobre uma mais jovem, como metáfora da história de um país. Mas Kairos é um objecto muito mais complicado do que isso e mais difícil de definir, quase tão complicado como aquela velha ideia de que nunca se conhece totalmente alguém. Lembra um pouco o filme As Vidas dos Outros, são objectos que existem no mesmo espectro.

Três livros biográficos: a investigação de Ian Gibson da morte de Garcia Lorca, The Death of Garcia Lorca, quase uma tentativa de criar um diário que reconstituísse os últimos dias da vida do poeta, retrato da monstruosidade e da corrupção da Guerra Civil Espanhola.

Nos antípodas deste, uma releitura que é para mim sempre um prazer, de um livro que acho uma espécie de colecção fundamental de apartes contundentes sobre as personalidades míticas de um século todas juntas numa cidade mítica, The Autobiography of Alice B. Toklas de Gertrude Stein.

Finalmente, a biografia de um poema, um pouco relacionada com o livro de Ian Gibson, mas que talvez seja um retrato sobre as diferenças de classe em Inglaterra, September 1, 1939 de Ian Sampson sobre o poema que Auden escreveu no início da Segunda Guerra e sobre a relação do próprio Auden com esse poema e como o poema atravessa o tempo, para lá do seu autor e de nós. É um livro muito particular este. Existe como vizinho de Wasteland: Biography of a Poem de Matthew Hollis, que faz sentido ler em conjunto com este (o primeiro e o segundo modernismo inglês).

Revisitei algures durante o ano um poeta vitoriano que conheço mal e a sua sequência alucinante de poemas sobre infelicidade conjugal, um poema violentamente belo, triste e ansioso: Modern Love de George Meredith.

A Pediatra de Andrea del Fuego, é uma novela brilhantemente cruel, sobre a relação entre uma inteligência fria e lúcida que é auto-destrutiva e a loucura de uma sociedade brutalmente desigual que passa por normalidade aceitável. Um encontro desastroso. Acho Andrea del Fuego uma narradora brilhante. Los Enamoramientos, Javier Marías morreu em 2022 e a meio de uma noite de insónia em Atenas, quando estava a acabar de ler este livro, dei por mim a googlar qual seria exactamente a altura de Javier Marías. É uma novela tão bem escrita que achei que ele teria de ter sido mais alto do que era na realidade para a ter escrito. Não sei se isto é critério de qualidade literária. Mas nesta novela que é uma observação e descontrucção da felicidade que achamos que há nos outros, e que de alguma forma pode ser real para nós, há uma lucidez irónica sobre os enamoramentos, que vai causando estranhamento e desconforto, e que me fascinou durante vários dias.

História: Rites of Spring a brilhante história da Primeira Guerra Mundial escrita por Modris Eksteins que tem como ponto de partida a escandalosa primeira encenação de A Sagração da Primavera de Stravinsky. É uma história fascinante do modernismo.

Imagens Imaginadas de Pedro Mexia, uma revisitação despretensiosa de imagens amadas. Um livro agradável, bem escrito e inteligente, sobre quadros, fotografias, apontamentos visuais de coisas que nos assombram.