Ler livros errados

/Ser confrontado com inócuas e enfadonhas leituras é algo que deveria irritar todo o indivíduo que adquira uma cópia de uma revista ou livro caro na ilusão de vir a desfrutar da sua leitura. Infelizmente, leituras que ficam aquém das expectativas são tão frequentes que deveríamos considerá-las contingências das quais não conseguimos escapar, ainda que tentemos acompanhar o que os mais reputados críticos literários escrevem. Não obstante as décadas perdidas com livros que não merecem mais do que dois minutos da nossa atenção, sempre chegará o fatídico momento em que entramos numa livraria dispostos a comprar um romance unanimemente elogiado pela imprensa periódica, para não muito depois descobrirmos que a tão chamada obra-prima, carecendo de qualidade, pede para ser atirada ao lixo ao virar da esquina.

Em vez de disseminar vãs recomendações, em vez de promover livros concebidos pela mundialmente conhecida fábrica da escrita criativa, em vez de fazer o jeitinho, talvez fosse bom que quem na imprensa escreve sobre livros optasse por questionar e reflectir. Dado que uma das suas missões deveria ser a de educar, os críticos literários — refiro-me em termos gerais a pessoas que são pagas para escrever sobre as suas leituras — poderiam ter uma autoridade que actualmente não têm, se se preocupassem com quem os lê. Mas a crítica literária, longe de querer educar, é cada vez mais a arte de cativar a atenção dos leitores mediante recensões adornadas com redundantes frases esculpidas a cliché. Uma lógica capitalista, guiada pela necessidade de ser breve, oco e feliz (não queremos empregados insatisfeitos a carpir no trabalho por causa de um texto que lhes tenha feito meditar sobre o sentido da existência), contribui para que revistas e jornais contratem jovens, e não tão jovens, escribas privados de qualquer bagagem cultural ou literária, para escrever pequenas peças sobre qualquer assunto. Desde ficção a ensaio, passando pela poesia, sem esquecer a filosofia, o “recenseador” (a criatura que substituiu o crítico) alegremente aceita tresler o que lhe pinga para as mãos, com a promessa de receber o mísero cheque ao fim da semana. Viver em países pobres poderia explicar a falta de exigência, a tendência para agir como se a cultura livresca fosse actividade irrelevante, mas fenómeno semelhante sucede em países como os Estados Unidos. A ideia que perpassa é a de que o mundo civilizado sofre uma crise educacional. Educamos crianças não para pensar ou questionar, mas para encontrar um trabalho. Esta obsessão com o trabalho, com a sobrevivência, seca o pensamento e produz tarefeiros. É sabido que os mercados não querem saber de livros, que as humanidades não pagam a dívida pública, mas a sociedade que nos forçou a todos a pensar primeiro num emprego, e só muito depois no conhecimento, é a mesma que nos conta que encontrar trabalho hoje em dia é algo reservado a uns quantos privilegiados que têm a sorte, ou sagacidade, de seguir cursos universitários relacionados, por exemplo, com a tecnologia.

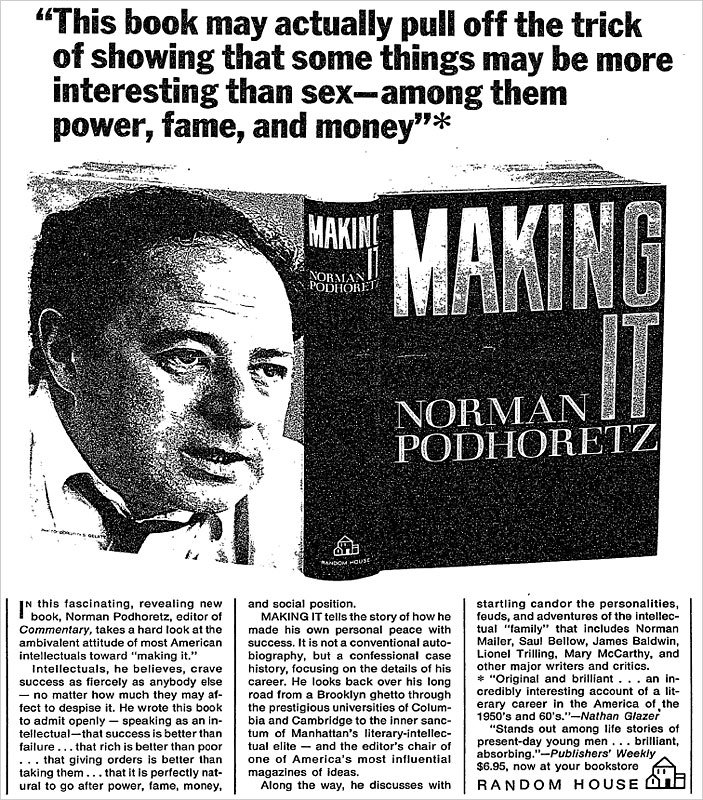

É a ingenuidade do leitor que o leva a cometer o erro de confiar numa fútil recensão, assim contrariando o instinto de não desperdiçar dinheiro em livros que nunca abandonarão as estantes. Há algumas semanas atrás, enquanto lia “The Book That Scandalized the New York Intellectuals”, artigo de Louis Menand, professor em Harvard e autor do premiado The Metaphysical Club, senti-me compelido a comprar Making It (1967), livro sobre o qual o artigo versava. Afinal de contas, o livro era descrito como um tratado sobre a ambição, o desejo de poder e de fama, uma espécie de maquiavélica memória que trouxera solidão e diferentes tipos de condenação à vida de Norman Podhoretz. Esperava-se um guia para o sucesso, uma tenebrosa confissão sobre a traição e as amizades perdidas. Não há dúvida de que Making It tem os ingredientes da controvérsia. Podhoretz, famoso entre outras coisas por ter sido editor da Commentary Magazine, apresenta-se como um homem ambicioso que se tem em alta conta. Além disso, é no mínimo questionável a sardónica maneira com que se refere a amigos e conhecidos. Mesmo alguma descrições dos eventos sociais (festas, cocktails) que frequenta põem em dúvida os seus sentimentos a respeito de figuras como L. Thrilling, Mary McCarthy ou Norman Mailer. Para ser justo, dizer que há algo errado no artigo publicado por Menand na New Yorker seria um exagero que nenhuma pessoa conhecedora do seu trabalho entenderia. As minhas objeções a este artigo, se é que me é permitido ter alguma, estão relacionadas com a decepção sentida após a leitura de Making It, obra que, tendo apreciado, não era a que esperava encontrar aquando da leitura do artigo na New Yorker. Este é o meu problema com títulos arrebatadores e frases apelativas. O crítico seduz-nos, faz-nos comprar, ler. Tem o poder de cativar e de enganar. De frustrar. Muitas vezes fazendo apenas a sua vidinha, alinhavando a meia-dúzia de linhas que pagará a renda da casa, o crítico está a enganar o leitor com truques de marketing, com slogans que em pouco contribuem para o conhecimento de uma obra ou autor. E se Menand é um crítico respeitável, o mesmo não se dirá acerca dos figurões que todos os fins-de-semana nos atulham com elogios e recomendações ao novo Herberto, ao Sena redivivo, ao Pessoa em ascensão.

Tendo a imaginar os críticos literários como criaturas concebidas para nos ensinar e guiar para a sobrevivência intelectual neste universo sem sentido, onde os livros existem apenas para salvar a humanidade do desespero. Mas ao contrário do que imagino, estas criaturas comem, dormem e precisam de pôr comida na mesa, o que significa que se deveria esperar menos perfeição da sua parte. E faz imenso sentido pensar que a culpa dos livros que lemos é somente nossa, incautos e sempre desprevenidos leitores, que sonhamos com o livro que salvará as nossas vidas da completa desgraça, quando esse livro não existe ou, se existir, está um pouco por todo o lado, como a natureza, essa coisa complexa e imperfeita que não deixa de nos deslumbrar quando menos esperamos. Dito isto, não deixa de parecer imperativo exigir uma crítica menos sensacionalista, menos obcecada pelas estrelas, pelas vendas, pelo que é apelativo e comercializável. Se é fora da crise que queremos estar, então é necessário que percebamos que a crise é também de ordem intelectual e cultural, que nos temos vindo a enganar uns aos outros com banalidades, frases redondas, muito bem esgalhadas, que não têm levado a lado algum. O pior que tem acontecido à literatura é precisamente esta medíocre proletarização da vida intelectual, este achar que um estagiário faz o papel de Barthes, que um qualquer poeta de subúrbio vem de repente substituir Camões.