Dos editores que não publicam livros

/Todos os dias, a partir das sete da tarde, quando os funcionários abandonavam o t-4 no qual a sede da editora se encontrava instalada, o editor seguia o ritual de estalar os dedos, descalçar os sapatos, alisar o cabelo com um pente molhado, folhear o jornal diário enquanto delia o açúcar no café, e responder aos autores que, iludidos pelo delírio de ser incluídos num catálogo que equivalia a prémios literários e a sucesso imediato, lhe enviavam manuscritos, arriscando receber em troca humilhantes e insultuosas cartas — sucintas, impregnadas de azedas observações, como não presta, não apreciei, aprenda a escrever, volte à escola, cosa peúgas.

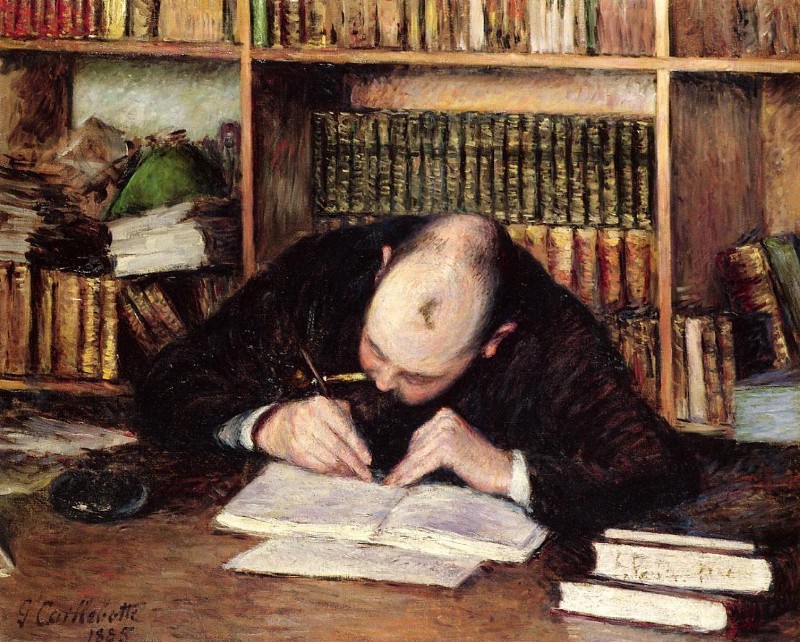

O editor reservara aquela sexta-feira para reler as páginas finais de um manuscrito que, não lhe tendo desagradado — a prosa não se enodoava com refogados poéticos, não lhe saturava a vista, não lhe puxava as unhas para os dentes, nem o desguedelhava — , apresentava uma pecha inultrapassável: o editor não só conhecia o autor como com ele antipatizava. “Estimado senhor, sobre o seu original não me pronunciarei a não ser para lhe rogar que se dedique a tarefas não associadas à escrita durante os próximos quatro ou cinco anos, talvez os que me faltam para partir desta medonha existência”, redigiu, e pousou a caneta, arrependido de ter iniciado a carta num tão cordato tom. Estimado senhor. Caro cidadão. Boa noite, animal. Soletrou o vocábulo depois de bochechar o café frio. Animal. “Senhor animal”, emendou, “acredite ou não, no exacto segundo em que o carteiro me tocou à campainha com o seu manuscrito nas mãos, cheirou-me a trampa.” Dobrada e enfiada a folha A4 no envelope, costumava apagar-se do pensamento do editor a memória do que acabara de fazer. Enfiava-se no táxi, aterrava na cama, e na manhã seguinte que voltasse mais lixo para rejeitar, mas não naquele dia. Remexia papéis, abria e fechava o jornal, tamborilava no tampo da secretária, numa inquietação de quem, habituado à mecanização do trabalho, se via de repente a cogitar sobre o próprio ofício. “Odeio literatura”, soprou. Odiava o que fazia, detestava livros, ler, escritores, errara na profissão, cogitava que, em vez de telefonar para jornalistas e críticos literários a ameaçar por causa do “trabalho medíocre”, em vez de escrever panfletos contra o recurso à pontuação dos livros mediante recurso a estrelas, em vez de rejeitar noventa e nove ponto nove por cento dos manuscritos recebidos, poderia ter dado melhor uso ao curso de direito e à herança do pai, poderia ter lutado por causas justas, boas, poderia ter procriado, adoptado um menino africano, mas fora editor.

“Excelentíssimo director”, começava o editor, numa nota a remeter para suplemento cultural que o indispunha pela particular razão de raramente publicar recensões negativas. “A literatura hoje existente germinou numa latrina e é minha, nossa obrigação desinfectá-la.” Antes do ponto final, uma última frase: “A minha editora deixa de existir agora.” Passava das duas da manhã, a noite orvalhada convidava a fechar os olhos, e o editor, a morrer de sono, esticou-se no sofá, depois de rasgar a carta, as cartas todas. Era editor, seria sempre editor.