Um pouco de juízo de gosto [os gostos devem-se discutir]

Começo por recorrer a Kant porque foi o pensador que mais pensou o juízo de gosto antes da contaminação universal do “gosto” facebookiano, percorro rapidamente a Crítica da Faculdade do Juízo [de Gosto].

1 (do ponto de vista da qualidade)- Diferente do agradável e do bom, que agradam aos sentidos, o belo kantiano resulta de uma representação do objecto que nos traz satisfação (o sentimento contrário resulta do feio). O belo é assim fruto de uma contemplação não empírica, i.e., são as formas e não o conteúdo material que satisfaz o sujeito. Por isso, a satisfação é desinteressada, na contemplação estética não deve entrar em jogo qualquer interesse. É um prazer livre, “um favor”. Daí, §5, “O gosto é a faculdade de julgar um objecto ou um modo de representação sem qualquer interesse, através de uma satisfação ou uma insatisfação. Chamamos belo o objecto de uma tal satisfação.” Podemos questionar este “desinteresse”, foi isso que fez, entre muitos outros, Nietzsche (para quem, citando Stendhal, a beleza era uma “promessa de felicidade”, totalmente interesseira). Mas ele serve bem o propósito de permitir a universalidade do juízo estético, já que se, pelo contrário, houvesse interesses particulares sobre os objectos como se poderiam compatibilizar os gostos de sujeitos com interesses diferentes?

2 (do ponto de vista da quantidade)- Porque a satisfação é desinteressada, todos a podem sentir (§6). Uma universalidade que não assenta em qualquer princípio conceptual determinante, os juízos de gosto são reflexionantes, partem do sujeito não do objecto, ajustam-se ao particular, não ao universal, são indutivos, não dedutivos. A sua universalidade é sem conceitos (“O belo é aquilo que apraz universalmente sem conceitos” §9), imaginação e entendimento trabalham livremente sem a necessidade dos conceitos, o juízo de gosto não é, pois, cognitivo.

3 (do ponto de vista da relação)- Kant interessa-se sobretudo pela beleza natural, e sobre ela não sabemos dizer qual é a sua finalidade, tem, como diz, uma “finalidade sem fim”. Por isso não se pode identificar beleza a perfeição.

4 (do ponto de vista da modalidade)- se o juízo de gosto é universal, quem declara algo belo deve imaginá-lo belo para todos. Para isso é preciso uma comunidade sensível a priori, Kant defende o postulado de que existe um “senso comum” (sensus communis) que permite, sem obrigar, que o belo seja universal.

O polegar hirto do Facebook [Gosto, logo vivo!]

Há já imensos estudos sobre as vantagens e desvantagens, sociais, psicológicas, económicas, relacionais, cognitivas... do Facebook (alguns disponíveis na Web). Vou só descrever uma impressão (parte dela), que pode, porém, ser mais exacta (na sua condição de protótipo fetal) do que coisas sérias e dispendiosas (talvez também fastidiosas), ainda estamos a atirar setas, a rede social é demasiado imberbe e a espécie que a frequenta demasiado heterogénea para termos já demonstrações sobre os seus efeitos nos utilizadores.

Começo por uma declaração de interesses múltiplos (sou bem pouco kantiano, embora goste muito de o ler): só frequento medianamente o Facebook, tenho, para a média nacional, poucos “amigos”, e em geral não me ligam muito. Costumo também “esconder” alguns campeões do polegar positivo (bem sei que é um heresia), por inveja ou outro sentimento mesquinho ainda não catalogado. Além disso, vejo-lhe a enorme utilidade de me manter em contacto com pessoas de quem gosto e com as quais não consigo estar presencialmente, em geral devido ao actual impulso estranho para a emigração.

Dos campeões dos Like, dos poucos que guardo visíveis, questão de saber onde desagua a actualidade, um deles há uns dias noticiou o óbvio (para o clube refinado dos acontecimentos sublimes): a exposição do museu de Arte Antiga (“Rubens, Brueghel, Lorrain. A Paisagem Nórdica do Museu do Prado”). Mas acrescentou aos três génios que realmente lá estão, como se faltasse brilho no post, o nome de Rembrandt. “Olha, disse eu, o oráculo enganou-se”, mas o bando de fieis que o segue, proletários do clicar, não mudou uma vírgula ao hábito de “gostar” (quantos terão ido à exposição?). É verdade que o erro não é de palmatória, “pequeno lapso sem importância”, dirão alguns leitores que me julgam parvamente severo e invejoso (“não gosto”). Enganam-se, na realidade, até por condição de investigação filosófica, sou muito tolerante com os lapsos (sem eles viveríamos ainda nas cavernas). Sou, pois, de uma indulgência olímpica em relação aos desvios espontâneos da verdade (na qual, aliás, não acredito). Neste caso, o que ataco é mais uma variação da Razão do Rebanho, da necessidade do que pensamos e sentimos ser validado pelos outros, como se a correcção ou importância do que dizemos dependesse de uma confirmação o mais alargada possível. Daí que Rembrandt tenha aparecido ao lado dos outros três pintores paisagistas, aumentando a relevância do post. Imaginem se isto se pega aos pensadores que fazem os horizontes de sentido deste século, imagem, mutatis mutandis, James Joyce a escrever sujeito à ditadura do Like.

O Facebook que não resultou de qualquer trabalho de inteligência profunda (trata-se de uma acaso feliz, de um lance de dados que usou a mão de Mark Zuckerberg para constituir um capricho de época), veio amplificar a nossa tendência para a tribalização do pensamento, uniformizar os juízos de gosto, unificar visões do mundo. Mesmo os “enfants terribles”, nos mais sinceros dos seus gestos, querem polegares para cima. (Surpreendentemente parece que nos aproximamos do sensus communis kantiano, mas na diferença da união se fazer agora porque se deixou de pensar, ou se pensa pouco livremente, quando ele, arauto do saper aude, pretendia precisamente o contrário).

Trata-se de uma espécie de ditadura auto-imposta, auto-censura rasteira... Ao mesmo tempo, o Facebook reformulou quase até à evanescência a noção de amizade. A superficialidade das relações facebookianas nada têm que ver com a soberania da amizade de que falava Montaigne quando se referia ao seu amigo La Boétie, dizendo: “Esta amizade de que falo é indivisível, cada um dá-se inteiramente ao seu amigo, de tal forma que nada resta para pôr noutro lado.” Ao pé disto, os nossos “amigos” do Facebook, quando não são mais do que isso, tornam-se irrelevantes. E a luta assanhada por aumentar o pecúlio, inconscientemente pletórico, é o oposto do que dizia Aristóteles: “Não é amigo quem é amigo de todos.” A amizade implica dedicação, confiança, sinceridade, intimidade e muito tempo, não é, pois, possível ter dezenas, centenas de “amigos”. Os amigos do Facebook, quando não se complementam nos abraços e beijos tangíveis, são bombons falsos, embrulhos vazios.

Decadência do Facebook [oh, meu deus!]

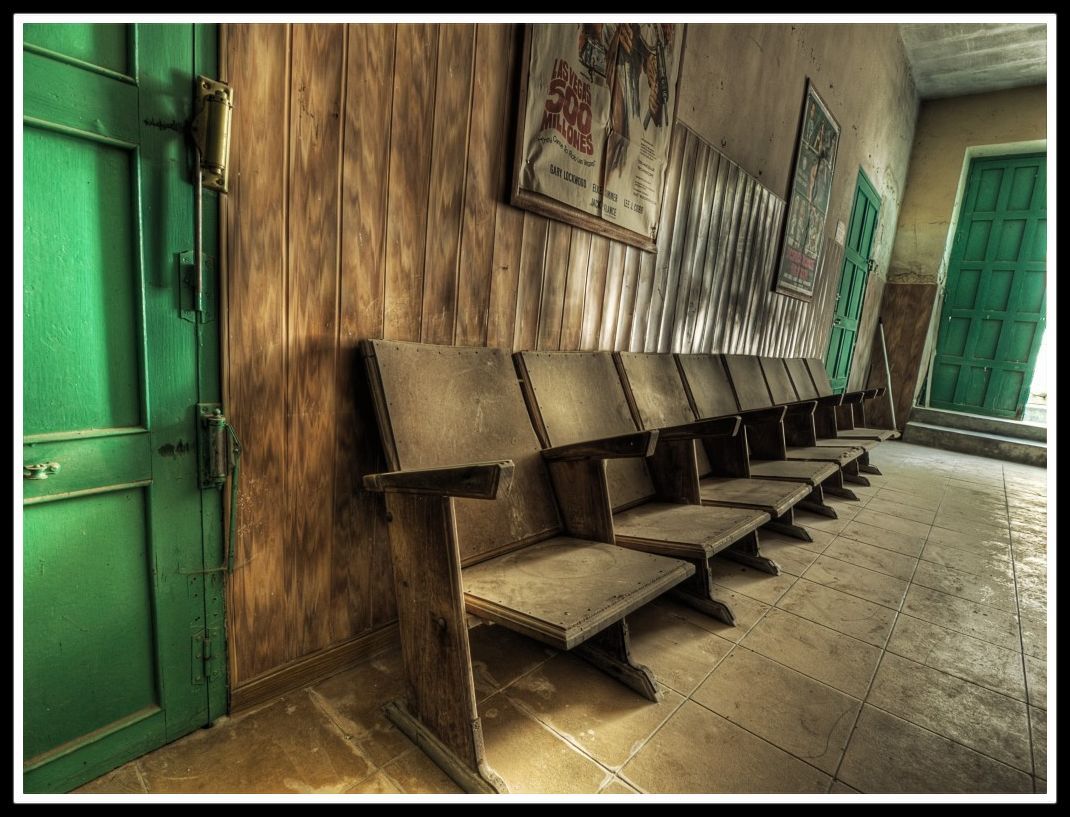

Felizmente já li vários artigos proféticos sobre a decadência do Facebook, os mais jovens preferem outras redes sociais (o Facebook é “muito cota” e há “falta de privacidade”, dizem. Mas creio que se trata apenas da implosão que normalmente se segue às dominâncias pletóricas, quem quer seguir o que todos seguem?), ele estará em vias de se deslocar para o passado. Depois tornar-se-á um case study universitário e será lembrado, e vendido, nas feiras da ladra (analógica e digitais), haverá os saudosistas do “no meu tempo”, miniaturas para decorar as estantes e talvez, o pindérico teima em regressar, pendurá-lo no retrovisor ou colocá-lo no vidro traseiro do carro. Se tudo correr bem tornar-se-á uma elegância vintage ou retro, capaz de dar boa consciência aos utentes dos lares da 3.ª idade. É verdade que depois dele corremos o risco de regressar, desiludidos, aos concursos de taberna sobre a melhor maneira de se ser pessimista. E sei, com a antecedência de quem lê a sina, que o pessimista-vitimista, i.e., aquele que o é por culpa do Outro, ganhará logo à partida uma certa vantagem. Agarrado, aí a meio da competição, pelo pessimista-cínico, o que diz que só cultivando e contribuindo para que o péssimo se desenvolva se pode continuar a trabalhar. É que, numa bela expressão de Peter Sloterdijk, “Somos as pessoas contra as quais os nosso pais no preveniram.” (Crítica da Razão Cínica)