O Marco Aurélio de Odivelas

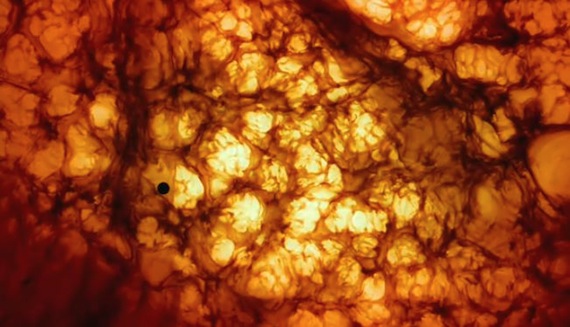

/O Marco Aurélio de Odivelas, descendente do imperador romano e fervoroso chupador de cigarros sem filtro, navegava no seu Peugeot vintage, colheita de 1994, arrebatado pela música romântica de alto gabarito que roufenhas colunas bufavam, no exacto momento em que uma descarga eléctrica proveniente de um buraco negro no espaço lhe plantou na cachola a ideia de contar à esposa que o batom que trazia na camisa e no focinho pertencia a Adélia, colega de repartição que, desde o seu primeiro dia de contrato, comparecia no trabalho embonecada por saias que lhe revelavam entre dez a quinze por cento das nádegas, e que as suspeitas fragrâncias que por vezes lhe empestavam a viatura cheiravam ao pescoço da tigresa Adélia, setenta e três quilos de pura delícia, e que um bilhete esquecido tempos antes na mesa de cabeceira, contendo a mensagem “rua das viúvas secas, nº 73, 2º esquerdo, abrigo de amor, beijoca grande”, constituía GPS que o remetia para o colchão eléctrico de Adélia, exótica beijoqueira, a pôr língua em tudo, até nos dedos dos pés, e que os amuos recentes, a falta de disposição para conversas, as lambadas na miudagem e os pontapés no rafeiro Scooby tinham origem num ardor que lhe rasgava as tripas ao recordar o cabelo platinado e os saltos altos e os decotes que nunca resguardavam os sedosos peitos da divorciada Adélia.

- De onde caiu o martelo?

Que a esposa estrebuchasse, estracinhasse as vestes à dentada ou pranteasse perpetuamente por sonhos aniquilados, isso compreenderia Marco Aurélio, afinal eram mais de vinte e cinco anos de casório atirados à sarjeta, sem mencionar o luxuoso apartamento junto à Ramada ainda por pagar ao banco e outras dívidas que divórcio algum abateria. Agora que a sua senhora se encrespasse e lhe rachasse a cana do nariz ao murro, com situações dessas nunca a sua alma virada para a moderação contara. Ainda a boca não desembuchara o nome/poema “Adélia” e já uma mão fechada o punha a roncar como um anjinho caído do céu. Este impulsivo, mas nem por isso causador de arrependimento, gesto da desonrada Pureza, logo pelo filósofo de Odivelas considerado mais grave do que adultério e merecedor de queixa na polícia judiciária, inauguraria uma nova fase do seu pensamento, resumida pela seguinte jóia: “És menos responsável pelo que te sucede do que pelas tuas reações aos acontecimentos.”

Aquartelado num t-1 apimponado por jardim e vista para um bairro de lata na Amadora, e por isso a fazer uma vida de solteiro que não apascentava um medo de dormir sozinho nascido na meninice, Marco Aurélio não tardou a ofertar anel de noivado à cavalona Adélia e a dar-lhe rédea solta para o imoderado uso de cartões de crédito, e não muito a seguir vieram o mau-humor e as discussões e desilusões como a de constatar que, desprovidas de meias, as pernas de Adélia exibiam salientes varizes e que os peitaços, aqueles peitaços lindos, agora desciam ao umbigo quando Adélia desmaiava na cama a desfazer cigarradas, e tudo isto acabaria por descambar na revelação de que Adélia encontrara outro garanhão, neste caso não tão garanhão, que o doutor Margaça, desde aquilo da asma e do derrame, desafortunado, safava-se o dinheiro. Marco Aurélio, moderado, aceitou as traições, ele próprio se dirigiria à ex-mulher, pedindo muito moderadamente para regressar a casa, e mais bofetadas lhe inchariam as bochechas.

- Não perco a serenidade.

Adélia partiu com o garanhão, perdão, doutor Marçal, viúvo, contabilista, pessoa bem-posta na sociedade. Estava-se numa manhã de nevoeiro, Marco Aurélio de Odivelas dizia adeus da janela, adeus à Adélia das fotocópias, e esta, sem olhar para trás, a espetar a língua no bigode do doutor Marçal, um nojo. Também a ex-mulher encontrou novo parceiro, coisa séria, amor em estado selvagem.

- Não há mal que sempre dure.

Marco Aurélio, sereno como o manso mar das sete da tarde, dava passos curtos e firmes, ia ao fundo, as ondas passavam-lhe por cima, Marco Aurélio não via nada e a água gelada engolia-o e ele engolia a água, lembrava que tudo começara com Adélia e que não se arrependia de nada, que fora feliz na perseguição dos seus desejos, não se arrependia de ter vivido cinco minutos.