Paris, 12 de outubro de 1951

«Minha querida Sissi,

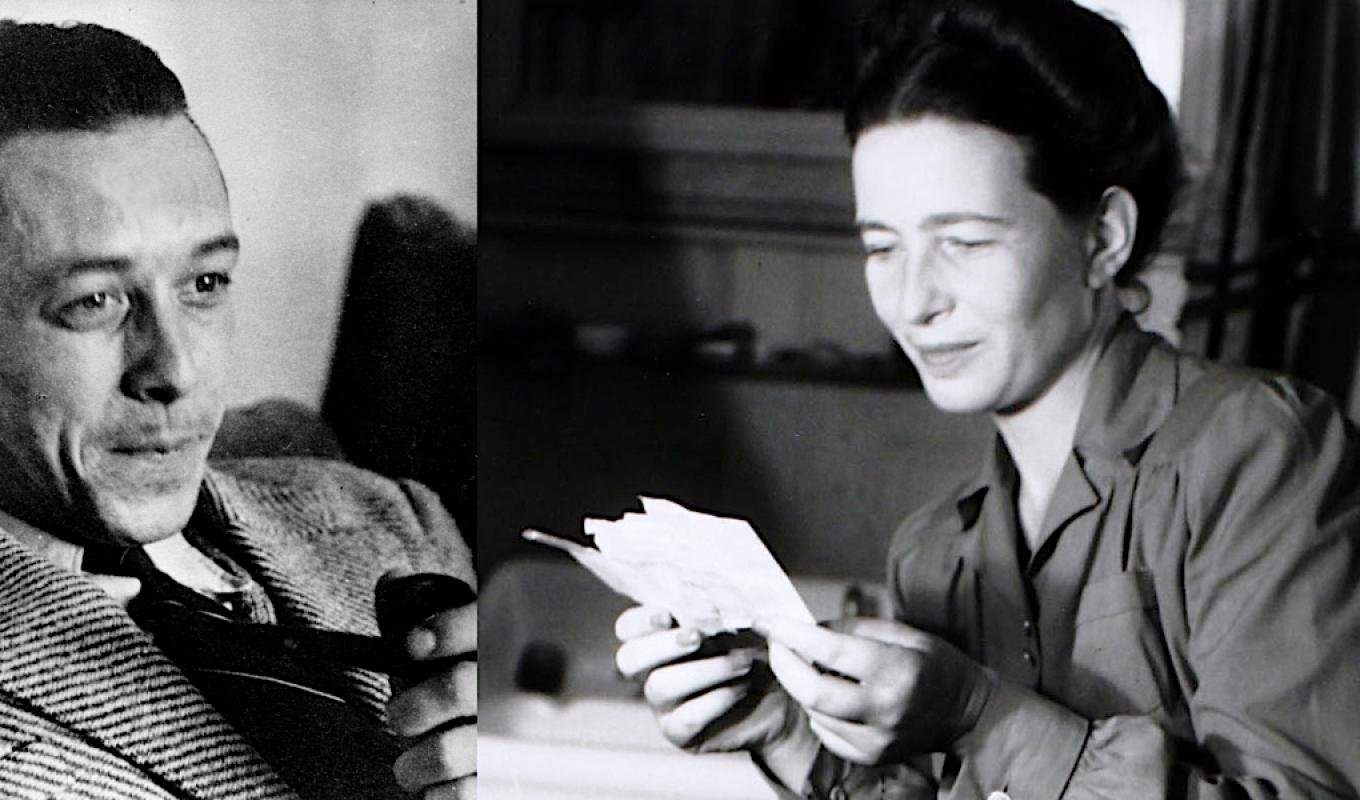

Sabeis que não sou um homem para grandes entusiasmos. Meyrink disse: “É pelo sentimentalismo que se reconhece um patife”, e desconfio igualmente das exaltações demasiado demonstrativas. No entanto, cada um dos nossos encontros provoca em mim um lirismo que tento insensatamente reprimir. Bem sabeis também que só há salvação na arte e na ação. Bem — para mim, conjugais as duas. Que mais haverá para sonhar num encontro entre dois seres? Sois a minha música, a minha alma, a minha pintura, a minha … [palavra ilegível], simultaneamente a Graça e a Providência, em suma uma camarada como eu já não pensava poder conhecer, na solidão desta via que ambos escolhemos (se não foi ela que nos elegeu). Um artista sem musa não é muita coisa. Este lugar-comum, desculpar-me-á, é provavelmente válido para todos os homens. Ação, então! Aqui, mais uma vez, dais-me tanto. Seria quase suficiente para uma existência completa: uma luz para a noite do quotidiano, e os vossos “tentáculos das trevas” (uma expressão enfeitiçante na vossa boca), quando a necessidade de nos afastarmos é demasiado premente diante de toda a agitação do mundo. Que melhor coro, como diziam os gregos, do que os vossos braços? Tenho agora a sensação de ter vivido antes de vós o sacerdócio de um vigarista. Ora, a verdade, quando assoma, é a coisa mais brilhante e mais nua que existe. É provavelmente por isso que todos passamos as nossas vidas na penumbra; mas é apenas uma semi-obscuridade, já que o outro lado é tão brilhante que temos de nos proteger como se fechássemos persianas. Não estou a divagar — o que procuro desajeitadamente exprimir é que já não me posso cegar com esse orgulho irrisório que os homens obtêm pela independência, seja ela material, social ou emocional: amo-vos, minha Sissi. Peso as palavras, acerca das quais se queixa normalmente de que sou demasiado parcimonioso. Também sei o que elas significam na nossa situação. Finalmente, sim, amo-vos. E isso faz-me feliz. Porquê, então, privarmo-nos da felicidade quando ela surge? Vivamos!

P.S.: Vireis à Rua de Bellechasse na próxima semana? René deu-me a entender isso ontem. Espero que sim.

Albert»[1]

[Não datada]

«Caro velho puma,

Que prazer em te ler novamente. Cada uma das tuas cartas encanta-me e acorda-me do meu torpor seco. Se me visses de manhã, a vigiar atrás da janela as idas e vindas do carteiro como uma menina apaixonada, rir-te-ias certamente de mim. Sei que és galanteador, mas mesmo assim há aqueles momentos em que, por mais determinada que esteja em manter-se dona do seu destino e dos seus desejos, uma mulher só pode render-se às inclinações surdas do seu sexo. A ternura por si só não é suficiente, requer outros prazeres; só tu sabes apaziguar este desejo que me consome. Ou melhor, atiçá-lo, infernal deleite celestial.

Ouço o que dizes. Também eu me entrego sem reservas. Sabes muito bem (e nisto admito-o tanto para mim como para ti) que só posso realmente encontrar nos teus braços o conforto pelo qual anseio tanto. Depois de tantas noites perdidas, para não falar dessas tardes insípidas em que ele [muito provavelmente Jean-Paul Sartre] mal se digna a falar comigo, ocupado a perseguir as saias de não sei que ingénua fascinada perante as suas tiradas, a tua humanidade, a amável receção do teu ouvido às minhas mudanças de humor, as tuas atenções mais ínfimas até, fazem-me um bem soberano. Dou por mim a falar-te de sede saciada, apetite satisfeito, sensualidade despertada... Também eu me sinto quase estúpida por formulá-lo desta forma. Assim seja: aqui estamos nós, os dois, espantados com a ingenuidade dos nossos corpos. Não será esta a definição de inocência?

O que pensas que é válido para os homens, como dizes, é bom para o resto de nós, meu caro; no entanto, porquê abafar o fogo que finalmente triunfa sobre o Inverno? O amor é uma criança sem vergonha, glorioso e impúdico. E todos os nossos sentimentos, mesmo proibidos (quem o decretou?) serão sempre mil vezes mais nobres, bonitos e vivos, do que esta situação pela qual ele me faz sofrer, e que se está a tornar francamente ridícula. De resto, não sei que tipo de mulher seria eu a denegrir o amor. Eis a inelegância que ele me arranca: estou restringida, suprema indignidade, a queixar-me a um terceiro. A ti, de quem sinto tanta falta, Albert. A tua voz penetrante, o teu sorriso felino, a tua respiração quente no meu pescoço solitário. A ti, meu oásis no deserto. Os meus pensamentos acompanham-te sempre, não duvides. Mal posso esperar para te ver no sábado. Farei todos os possíveis para vir mal termine o jantar.

Amoroso,

A tua»[2]

[1] Paris, le 12 octobre 1951

« Ma tendre Sissi,

Vous savez que je ne suis pas un homme de grandes effusions. “C’est au sentimentalisme qu’on reconnaît la canaille”, écrivait Meyrink, et de même, je me méfie des épanchements trop démonstratifs. Pourtant, chacune de nos rencontres fait naître en moi un lyrisme que je cherche sottement à réprimer. Vous savez bien, vous aussi, qu’il n’y a de salut que dans l’art et dans l’action. Eh bien – vous conjuguez pour moi les deux. Que rêver de plus, dans la rencontre entre deux êtres ? Vous êtes ma musique, mon âme, ma peinture, mon [illisible], la Grâce et la Providence tout à la fois, et tout simplement une camarade telle que je ne croyais plus en connaître, dans la solitude de cette voie que l’un comme l’autre nous avons choisie (si ce n’est elle qui nous a élus). Un artiste sans muse n’est que bien peu de chose. Cette platitude, vous m’excuserez, est d’ailleurs valable pour tout homme, probablement. De l’action, donc ! Là encore, vous m’en donnez tant. Cela suffirait presque à une existence complète : une lumière pour la nuit du quotidien, et vos “tentacules de ténèbres” (envoûtante expression dans votre bouche), lorsque le besoin de retrait se fait trop pressant face à toute l’agitation du monde. Quelle meilleure chora, comme disaient les Grecs, que vos bras ? Avant vous, j’ai désormais l’impression d’avoir vécu le sacerdoce d’un escroc. Or, la vérité est la chose la plus brillante et la plus nue qu’il soit lorsqu’elle éclate. Voilà sans doute pourquoi nous passons tous notre vie dans la pénombre ; mais précisément, il ne s’agit que d’une semi-obscurité, puisque l’autre versant est si étincelant que nous devons nous en protéger comme par des jalousies que l’on tire. Je ne digresse pas – ce que je cherche maladroitement à exprimer, c’est que je ne peux plus m’aveugler, de cette fierté dérisoire que tirent les mâles de leur indépendance, qu’elle soit matérielle, sociale ou affective : je vous aime, ma Sissi. Je prends la mesure de ces paroles dont vous vous plaignez que je suis d’ordinaire trop économe. Je sais aussi ce qu’elles signifient dans la situation qui est la nôtre. Enfin, oui, je vous aime. Et cela me rend heureux. Pourquoi donc se priver du bonheur lorsqu’il surgit ? Vivons !

P.S. : Viendrez-vous rue de Bellechasse la semaine prochaine ? René me l’a fait entendre hier. J’en ai l’espoir.

Albert »

[2] [non daté]

« Cher vieux puma,

Quel plaisir de te lire à nouveau. Chacune de tes lettres m’enchante, et me tire de ma torpeur sèche. Si tu me voyais le matin, à guetter derrière la banne les allées et venues du facteur comme une gamine amoureuse, tu rirais sans doute bien de moi. Je te sais flatteur, mais quand bien même, il est de ces instants où toute déterminée qu’elle soit à rester maître de son destin comme de ses attaches, une femme ne peut que s’abandonner aux sourdes inclinations de son sexe. La tendresse seule ne suffit pas, elle exige d’autres plaisirs ; toi seul sais apaiser ce désir qui me consume. Ou plutôt l’attiser, délice infernalement céleste.

J’entends ce que tu me dis. Je me livre moi aussi sans retenue. Tu sais bien (et en cela je me l’admets autant à moi-même qu’à toi) que je ne trouve véritablement que dans tes bras ce réconfort dont je me languis tant. Après tant de nuits délaissées, sans parler de ces mornes après-midi où Il daigne à peine m’adresser la parole, occupé à courir les jupons de je ne sais quelle ingénue transie devant ses tirades, ton humanité, l’accueil bienveillant de ton oreille à mes humeurs changeantes, tes plus infimes attentions même, me font un bien souverain. Je me surprends à te parler de soif étanchée, d’appétit comblé, de sensualité réveillée… Moi aussi, je me sens presque stupide de le formuler ainsi. Qu’il en soit ainsi : nous voilà deux à être étonnés de la naïveté de nos corps. N’est-ce pas la définition de l’innocence ?

Ce que tu penses valable pour les mâles, comme tu dis, l’est aussi pour nous autres, mon cher ; néanmoins, pourquoi étouffer le feu qui triomphe enfin de l’hiver ? L’amour est un enfant effronté, glorieux et impudique. Et tous nos sentiments, même interdits (qui l’a décrété ?) seront toujours mille fois plus nobles, et beaux, et vivants, que cette situation dont ll me fait souffrir, qui devient franchement ridicule. Du reste, je ne sais quel genre de femme je serais à dénigrer l’amour. Voilà l’inélégance qu’Il m’arrache : j’en suis réduite, suprême indignité, à m’en plaindre à un tiers. À toi qui me manques tant, Albert. Ta voix pénétrante, ton sourire félin, ton souffle chaud sur ma nuque solitaire. Toi, mon oasis dans le désert. Mes pensées t’accompagnent toujours, n’en doute pas. Je ne puis attendre de te voir samedi. Je fais tout mon possible pour venir dès le dîner expédié.

Amoroso,

Ta tienne »