Homo Viator, uma viagem de carro pela Europa, parte I (estradas)

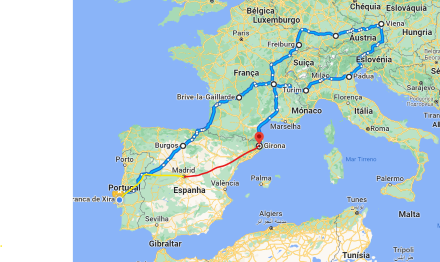

/Percurso, ida e volta (acrescentei o vermelho e o amarelo)

Este artigo é composto por três partes: I introdução e estrada; II hotéis; III cidades.

Talvez sejamos, numa disposição que nos aproxima e afasta de muitos mamíferos, um Homo Viator. A Odisseia e Ulisses são a prova de que mal soubemos registar as histórias que mantêm um povo unido (mitos) escrevemos sobre viagens. Nelas, sejam as de Heródoto, Marco Polo, Petrarca, Rousseau, Goethe, Nietzsche ou, entre outros, Thoreau, há sempre encontros com a alteridade, exterior e interior, tal é, aliás, desejado pelo viajante: encontrar o diferente fora e dentro para redefinir a sua visão do mundo e de si. E assim se distingue do turista, que mesmo quando esbarra com o excêntrico se mantém firme, passada a primeira surpresa, nas suas convicções identitárias. No máximo, regista a extravagância e o icónico (normalidades hipertrofiadas) para compor o estatuto social e alimentar a economia da vanglória.

Nos últimos anos, talvez quatro, não saí fisicamente de Portugal. Parecia satisfeito por ler o The Guardian, The New York Times, El País e Le Monde. Isto, a par dos livros estrangeiros e de alguma televisão (a magnífica ARTE), dava-me mundo suficiente para ser, como Immanuel Kant, um cosmopolita imóvel. Acresce a esta indisposição viajeira, a morte, há uns anos, de pessoas que conhecia num acidente de avião na ilha de São Jorge, Açores. Este infortúnio tornou mais tangível o risco, bem sei que sobrevalorizado (no medo, a percepção subjectiva vence estatística), de andar de avião, espoletando uma quase fobia por uma máquina que continuo, porém, a admirar.

Mas este ano senti que era imperativo sair por inteiro do «rectângulo», precisava de respirar outro ar, ver outras coisas, ouvir outras línguas. Precisava da diferença para afinar a identidade. Mas que diferença escolher? Uma que não fosse muito distante do que penso e sinto, que não criasse um deslumbramento estéril, de postal, ou fosse um passeio pelo abismo. Decidi-me pela Europa. A Europa de George Steiner (A Ideia de Europa!), exaltação da civilização (ou cultura) que constituiu mais anjos e demónios, que nunca perdeu, no meio das tensões agónicas e emulações admirativas, o culto ascético pela perfeição, assente na verdade, bem e belo.

E foi assim que fizemos 6500 quilómetros de carro e 75 a pé durante certa de 12 dias através da Europa meridional e central: Espanha, França, Itália, Áustria e Alemanha. Uma viagem que porventura acompanhou, sem premeditação, a geofilosofia moderna. Planeada, mas reservando uma margem significativa para o imprevisto, procurar possibilidades reais de vida noutros lugares, tudo se iniciou e organizou à volta da pergunta seguinte: «em que outra cidade gostaríamos e poderíamos viver?»

Fomos a Burgos, Madrid e Girona em Espanha; Brive e Lyon em França; Turim e Pádua em Itália; Viena na Áustria e Munique e Friburgo na Alemanha. Escolhemos algumas cidades como pontos intermédios para repousarmos depois de cerca de 700 km de carro: Burgos (que nos surpreendeu por aliar a jovialidade noctívaga da Espanha hedonista no centro histórico e ruas adjacentes aos espaços verdes refrescantes do rio Arlanzón que a atravessa, lugar adequado a leitores e escrevinhadores; tem, além disso, casas a preços comportáveis para os ordenados da, digamos, classe média portuguesa), Girona e Brive (na primeira, visitámos amigos e fomos epicuristas pela noite fora; na segunda, uma cidade de 100 mil almas que antecipa o «bonsoir» para as seis da tarde e fecha os restaurantes ao sábado para «descanso do pessoal»).

Escolhemos as outras cidades, como disse, para experimentarmos habitar nelas, estarão na parte III deste artigo.

ESTRADAS

Gilles Deleuze dizia que lhe interessava mais o meio do que o início ou o fim (Diferença e Repetição e Dialogues avec Claire Parnet). Numa viagem deste tipo, no meio está a estrada, muita estrada. Que entendo e não entendo como um «meio para». Parte dos países ou das regiões definem-se hoje pelas suas vias de comunicação. Que em geral acompanham a vontade, já pouco livre, de acelerar o viver. As vias digitais e analógicas devem levar-nos de uma experiência a outra no mais curto espaço de tempo, elas não valem por si. É também por isso que Marc Augé as classifica como «non-lieux» (Não-Lugares. Introdução a uma antropologia da sobremodernidade). Contudo, talvez sejam mais habitáveis do que parece. A viagem até Burgos foi impecável (Lisboa, Castelo Branco, Guarda, Vilar Formoso, Salamanca, Valladolid; cidades vislumbradas, só parámos em Ciudad Rodrigo, logo após a fronteira, exemplo da «Espanha Vazia», com apartamentos decentes a bem menos de 100 mil euros que quase ninguém quer). Do lado de Espanha, memorizei as terras cerealíferas de Castela e Leão, com uma geometria irrepreensível (o campo cultivado está mais geometrizado do que as cidades pré e pós modernas), a surpreendente cortesia dos automobilistas, o deslizar (uma categoria filosófica maior em Deleuze e Jean-Paul Sartre) do automóvel sem as entropias de um tráfego sobrecarregado, de curvas mais apertadas ou de entradas e saídas mal desenhadas. Foi uma viagem amiga da contemplação, mesmo como condutor. E ao ficar na memória, esta autovia acede à possibilidade de ser um lugar, o meu pensar e sentir compuseram algumas linhas de inteligibilidade a partir dela, inteligibilidade que perdura. Já as autovias, ou autopistas, de Burgos a São Sebastião, apesar dos Pirenéus, foram mais cansativas e insipidas, devido à orografia acidentada e a florestas monótonas. Comemos quilómetros, como se costuma dizer, à espera do fim. Além disso, no País Basco há portagens e são salgadas. Em França, as autoestradas são funcionais, mas muito caras. Até Bordéus, a viagem é tremendamente aborrecida (muitos pinheiros e poucas vinhas). Mas quando fizemos um desvio pela campagne para cortarmos em direção ao centro do país, revi as paisagens da Volta à França, de que gosto muito, pelo heroísmo desportivo e a beleza do percurso. Depois de cerca de 80 km, entrámos novamente numa autoestrada para acelerarmos em direção a Brive-la-Gaillarde, em pleno Limousin, que, vá lá saber-se porquê, deu inúmeros presidentes a França: George Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing, Jacques Chirac e François Hollande. O verde da região não supera a aridez pujante da Espanha seca (e eu sofro de stress hídrico por simpatia). É sintomático que quase não se vejam aldeias, a ocupação humana ficou-se pelos mínimos.

Atravessar os Alpes para Itália foi uma semi-desilusão, montanhas imponentes, sobretudo do lado francês, certo, mas vários troços de autoestrada em obras e a dificuldade, natural, de aceder ao túnel de Fréjus (vai ser duplicado) tornaram os 650 km, 8h de condução, mais enfadonhos do que estava à espera. Mas chegados a Turim, o caos ordenado (uma ordem que não esmaga a espontaneidade e o improviso) compensou a desilusão anterior. No quarto dia fizemos uma das viagens mais curtas, 370 km, entre Turim e Pádua, mas numa das autoestradas mais movimentadas da Europa (linha Turim-Milão-Veneza, com saídas para a Áustria e os Balcãs, indústria e turismo intensos). Este aparente «não-lugar» exige perícia e coragem assinaláveis, a via da direita e central são quase exclusivamente ocupadas por camiões, conduzidos por italianos e, pior, polacos, croatas, bósnios, eslovenos e sérvios. Ninguém te faz um favor, é preciso ser temerário e quase arrogante. Dois ou três acidentes (é um milagre serem tão poucos) e um tráfego intenso como nunca vira aumentaram num terço o tempo de viagem previsto (3:30 horas). Isto marca. Tivemos, como nunca anteriormente, uma experiência de 4:30 horas de perigo de vida. Poderá ser isto um não-lugar (uma negatividade autofágica)?

Entre Pádua e Viena são 607 km, cerca de 250 em solo italiano, com muito trânsito até à saída para Veneza. Atravessámos novamente os Alpes, agora muito mais comodamente, túneis bem desenhados e duplicados. Quando chegámos à Áustria adquirimos uma vinheta para circular nas autoestradas, cerca de 10 euros para uma semana (incrivelmente barato, uma versão de mim, de que não gosto muito, imaginou vingar-se do nosso utilizador sobre-pagador e fazer milhares de quilómetros pelo preço de três cafés em França). A previsão de chuva concretizou-se, torrencial durante 3 horas, nunca estive tanto tempo sob tamanha chuvada. Mas apesar da visibilidade reduzida e de alguns mini-aquaplanings, senti-me mais seguro do que de Turim a Pádua, os automobilistas austríacos são exemplares. Guardo, então, a experiência de conduzir naquelas condições durante bastante tempo sem sentir os receios próprios destas situações.

Finalmente, as autoestradas alemãs, resquício dos Nacional Socialismo pela densidade e gratuitidade e, numa mistura contraditória, do postulado da liberdade individual como fundamento da moral (Kant), trouxeram-me a experiência de não haver limite de velocidade (nem sempre, contudo). Mas em cerca de 100 km, entre a fronteira austríaca e Munique (estranhamente, não existem autoestradas entre a parte mais ocidental austríaca e a Baviera, como se os austríacos se arrependessem do Anschluss de 1938) só cerca de uma dezena de carros nos ultrapassou a velocidades acima dos 130 km/h, muito menos do que acontece num trajeto idêntico na nossa A1.

Experimentámos também, de forma virtiginosa, engarrafamentos. Estava previsto para o dia 5 de Agosto um trânsito infernal, com as autoestradas francesas A7 e A9 (levam metade dos franceses, bastantes neerlandeses, alemães e belgas para o sul de França e de Espanha) à cabeça. Ora, foi nesse mesmo dia que fizemos a viagem de Lyon para Girona, utilizando aquelas duas autoestradas. Pensámos, erradamente, que saindo cedo, 9 horas, evitaríamos o grande fluxo de veraneantes vindo do Norte. Mesmo saindo algumas vezes da A7 para estradas secundárias seguindo o conselho, avisado, do GPS nativo do automóvel, demorámos 10 horas em vez de 6. Mas a experiência foi enriquecedora. Compreendi que os engarrafamentos podem dever-se exclusivamente à densidade de tráfego, não é preciso haver nenhuma barreira acidental ou estrutural (portagens, obras, acidentes…). Com o número elevadíssimo de viaturas, as paragens aconteciam quase sistematicamente de 5 em 5 km. Durante horas fazíamos 5 km à volta de 120 km/h, e depois ficávamos no pára-arranca cerca de 20 minutos (sistema acordeão). Experiência inolvidável, feita da apreensão empírica das leis da fluidez, da gestão da irritação por uma paciência neoestóica e da constatação da estupidez alargada e repetida de quem viaja nestes dias à espera, com a esperança ingénua dos apostadores medíocres, que os outros automobilistas, assaltados por um bom senso primário, evitem sair, deixando a autoestrada para os inexperientes e os intrépidos.

Em comparação com o que temos em Portugal, estradas, carros e condutores, gostámos mais de conduzir na Europa, mesmo em Itália (a condução é agressiva, mas há poucos e poucas incompetentes). Em geral, contrariando o que disse um político marialva há uns anos, as estradas lá fora têm melhor piso, estão mais limpas, são mais bem sinalizadas e desenhadas. A diferença acentua-se nas estradas secundárias, impecáveis na França e Áustria (os únicos países onde as utilizámos). Cá são uma lástima. Contrariando também um semi-marialva, amante de bravatas logo desde o pequeno-almoço, empreendedor político (um empreendedor político serve-se da cidade mais do que serve a cidade), os 30 km/h obrigatórios em todas as cidades pelas quais passámos não destroem a mobilidade. Voltar aos 50 km/h tugas foi uma experiência de regressão às culturas amigas dos acidentes (o fascínio pelo atropelamento, de preferência em passadeiras, ainda nos define como povo perigoso).