Cinco Postais da Pandemia

/

1. P. é uma médica reformada oriunda de Navarra que vive há quase três décadas em Oxford. P. para mim foi sempre P., sem sobrenome. Fomos colegas a italiano. Sentávamo-nos ao lado uma da outra e começámos por falar da estátua do pintor à entrada do El Prado em Madrid e nunca mais parámos de falar sobre museus, quadros e pintores e raramente ouvíamos a aula, competíamos a ver quem conseguia ser mais douta e mais pedante. Ela tem um conhecimento enciclopédico dos pintores mais obscuros do Renascimento italiano e do Barroco espanhol que a mim me inspira uma admiração profunda e uma inveja de morte. Nunca tive a mínima hipótese. Desisti em desonra do italiano porque esta competição com P. me irritava infantilmente, mas paradoxalmente continuei a encontrar-me com ela. Isto foi por acidente, mas todas as quintas e sextas-feiras depois das três da tarde na livraria Blackwell’s em Broad Street durante quase dois anos nos sentámos e bebemos café juntas. Ela estava lá sempre àquela hora e eu também. Tenho feito umas quantas amizades assim. Começámos com um tímido aceno, ambas admitimos que nos intimidava um pouco a colega que se sentava na nossa fila nas aulas, uma americana do Texas que tendo chegado à crise de meia-idade, e num assomo de aborrecimento que talvez desafie alguns estereótipos de género, convencera o marido, um multimilionário do petróleo, a comprar-lhe um iate de inspiração faraónica. Mas nem o iate a curara do tédio e do medo da morte. Daí ela ter vindo estudar italiano e empatar as minhas conversas com P. Da primeira vez que bebemos café, perguntei a P. que problema lhe resolvera a ela o italiano, assumindo que não fora algo como um iate. Ela saca da cópia dos I Promessi Sposi, põe o calhamaço em cima da mesa, e confessa-me que amou Manzoni a vida toda e também que agora ninguém a bate no clube do livro italiano que se reúne na Waterstones (a livraria que concorre com a Blackwell’s – sem sucesso) a cada mês. Ri-me muito e ambas nos sentimos alegres por aquelas pobres almas de estudantes pretensiosos do segundo ano de direito, enviados de Harvard e de Princeton, e de professoras primárias em pré-reforma nem terem ideia de como P. lhes ia cair com o Manzoni em cima. Ela pergunta-me que problema queria eu resolver com o italiano, eu respondo-lhe que uma nostalgia sem raízes pelo sul, da qual no entanto, sendo hipócrita e do contra, já sofria quando vivia no sul, uma nostalgia do sul mais a sul ainda do que qualquer fado, flamenco, rembetika ou tarantella, isso e Montale, Bassani, Ginzburg e Pasolini, a minha sagrada trindade mais um. Um dia foi P. quem me emprestou um livro de Miguel Hernández, o primeiro dele que li, e uma vez declamou de olhos fechados, cobertos de um espesso rímel azul, uma secção inteira dos Campos de Castilla, que eu nunca ouvira dito em perfeito castelhano. Em dois anos nunca percebi que nunca tinha pedido a P. o seu número de telefone, nem nunca tive o email dela, porque o professor, um siciliano discreto e ferozmente inteligente, oriundo de Catania, nos enviava os emails com toda a gente em BCC. O professor arranjou um emprego na Califórnia e não aparece em lado nenhum se googlado. Foi por isso que no princípio do confinamento, quando lhe enviei um email em desespero de causa para o seu antigo email da universidade, ele veio devolvido. Era um email onde lhe pedia o contacto de P. Não me lembro de mais ninguém naquele curso a quem pudesse pedir o contacto de P. Vai para três meses que a livraria está fechada e nada sei de P.

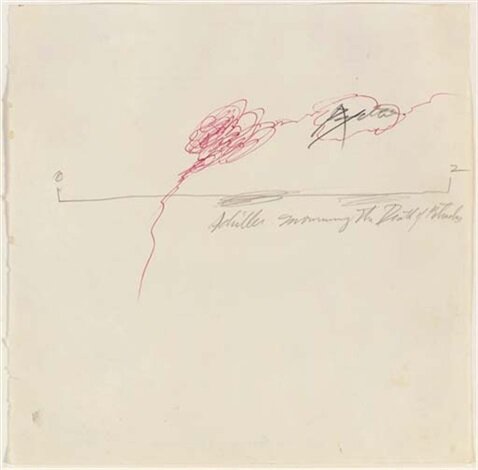

Cy Twombly, Study for Achilles Mourning the Death of Patroclus, 1962

2. A última vez que entrei num museu foi no dia 7 de Março. Foi no British Museum e eu sentia-me vagamente doente. Apanhei um comboio cuja estação terminal é menos frequentada do que os comboios que correm muito mais rápidos entre Oxford e London Paddington, negando-me assim a alegria fácil de ir olhar a estátua do urso. Talvez esse tenha sido o primeiro hábito que a pandemia me interrompeu. Ursinho Paddington, herói estrangeiro de uma Inglaterra acolhedora que não vota nos conservadores e não aceita a xenofobia, com o seu duffel coat, a primeira espécie de casaco que comprei em Inglaterra, no meu primeiro inverno inglês, de longe o mais deprimente de todos, tão gasto de eu andar de bicicleta com ele que foi remendado três vezes até desistir de vez. 8 de Março foi o último dia da exposição sobre Tróia no British Museum. Já então o museu estava quase vazio e uma certa aura fantasmagórica permeava Londres. Atravessei uma Bloomsbury semi-deserta, com Virginia e Leonard em mente. Vai para três meses que não atravesso Bloomsbury, porque não conduzo e não quero entrar num comboio se o puder evitar. Nessa exposição de Tróia queria ter-me lembrado de em tempos ter amado perdidamente Homero, foi disso no fundo que fui à procura, mas nos vasos muitas camadas de tempo se confundem, aquelas que os versos desses poemas tocaram, que vão mais ao menos do século XIII a.C. (confiando em Eratóstenes) até ao presente, um tempo que a exposição ora estratificava cortando-o em finas fatias de rígida sucessão cronológica, ora confundia para enfatizar certos eventos e certas personagens. Mas não me queixo, à entrada um verso de Catulo lembrou-me que também Catulo amou Homero. Como me podia eu ter esquecido daquele verso, recordado naquela chuvosa manhã de Março, quando viajei em comboios semivazios, cheios de uma aura de clandestinidade, como se Londres estivesse a adoecer inteira do lado errado do pulmão do mundo? À entrada havia um dos quadros de Cy Twombly do ciclo da raiva de Aquiles, que eu não sabia que era um ciclo. Vi dois desirmanados em Paris, talvez em 2015 e agora este (quem sabe quando e como me encontrarei com o próximo?). Na tela branca o perfil triangular de uma imensa seta atravessa a marca da sua própria haste para se tornar vermelha na extremidade, a promessa da ebulição e da gota que faz transbordar o copo. Vai para três meses que não atravesso nenhum limite nem ofendo ninguém nem nenhuma paixão mortal me fere.

Cy Twombly, Vengeance of Achilles, 1962

3. Swoon. Em Swoon todos os empregados de balcão são jovens e excessivamente musculados e todos têm um ar infeliz. Como se todos merecessem ter sido empregados de um pub hipster no Soho, mas tivessem ficado em segundo lugar nessa entrevista e tivessem acabado em Swoon como castigo. Mas alegram-se um pouco se não somos chatinhas, se não os tratamos como se fôssemos os clientes mais tristes deste mundo, e se lhes dizemos que também nós estamos cansadas e aborrecidas de morte, que só queremos uma overdose de açúcar e cafeína para chegarmos ao final da sexta-feira com uma taxa de zombismo de menos dez por cento do que o habitual. Eles riem-se e parecem menos zombies também. Mas serve este pormenor para lembrar que o mundo corre a um ritmo insustentável, que de um modo ou outro mutila as pessoas. Essa é outra forma de vírus mortal. Em Oxford, quem percebe alguma coisa de café e gelado, acaba no Swoon, que estando em High Street, parece uma armadilha de turistas, mas não é. O Swoon é o território de duas amigas, I. para comer gelado e beber chocolate quente todo o inverno, e C., para beber café que vem de Nápoles e que, ambas concordamos, não é água de lavar pratos. A minha amizade com I. variou muito ao longo do tempo, falamos de tudo e mais alguma coisa, livros, plantas, o trabalho, o medo de estar vivo, mas há na minha amizade com I. um fundo do mais profundo amor, como aquele que une irmãos. Mesmo quando nos afastamos, ela faz-me sempre falta, e preocupo-me sempre em saber se ela está bem. I. não pode sair. Uma mistura de falta de indicações médicas claras sobre a doença crónica que a afecta e o potencial efeito do vírus sobre a sua imunidade significam que o mundo está interrompido para I. há três meses. Há três meses que I. não sai de casa. Faz-me falta o riso de I., o seu amor cego e ansioso pela Juventus, a sua inteligência rigorosa, preocupada em tentar concertar algumas das injustiças no meio das quais vivemos, a sua prudência, que ela acha ser uma forma de pessimismo. Faz-me muita falta abraçar I., ela que me ensinou o abraço psicopata (à distância mantendo apenas os braços abertos) antes disso ser moda, quando confundíamos o estarmos sobrecarregadas com uma misantropia digna de caricatura. Com C. falo de literatura avant-garde, que se lê em Paris ou Nova Iorque e de cidades distantes. C. apaixonou-se sem saber bem como, a meio da pandemia, por um realizador de cinema que filma sonetos shakespearianos em clipes de trinta segundos, contra planos de duas cores que mudam à medida que os segundos avançam, e cujas tonalidades são inspiradas nos quadros de Rothko. C. diz-me que de repente tem muito menos medo do mundo, porque esta crise demonstra que ele não pode ser evitado. Explico-lhe que me faz falta o barulho das máquinas de café e que às vezes alucino com esses sons e que no outro dia me apanhei a meio de uma noite de insónia a pesquisar em sites descrições e explicações da origem dos vários tipos de som que as máquinas de café fazem. George Steiner morreu no princípio deste ano de 2020. O meu livro favorito dele é The Idea of Europe.

4. Os cavalos começaram a aparecer alguns dias depois da ordem do confinamento, quando nos passou a ser permitido passar apenas uma hora por dia na rua. Atravessam as ruas do bairro quase de madrugada e voltam ao fim do dia. Os cavaleiros vêm vestidos com um equipamento que parece ser o dos guarda-redes do hóquei no gelo. A primeira vez que os vi foi numa manhã muito cedo enquanto bebia café e olhava pela janela. Ouvi os seus cascos ao longe até que eles se começaram a ver ao fundo da rua, lentamente, em passo de passeio. Os cavalos, preciso de me lembrar, não são os do apocalipse, o seu dom não é o da profecia nem o dos finais violentos, vêm do hotel de cinco estrelas, junto a Abingdon Road. Nenhum carro atravessa a estrada principal durante horas e só se ouvem os cavalos. Escuto-os nervosamente, são o primeiro sinal de que o tempo enlouqueceu com uma quietude profunda. Este som terá cortado estas mesmas ruas quando em Praga no final da segunda década do século passado, Kafka adoeceu com a gripe espanhola, da qual não veio a morrer. A estrada alcatroada é agora toda dos cavalos. Também eu caminho a pé pelo meio da estrada, ou pedalo cegamente entre Oxford e as pequenas vilas que a rodeiam. No frio das madrugadas em Março e em Abril, às vezes só eu de bicicleta, e os cavalos esguios como em El Greco, ou como um quadro surreal ou esgueirando-se pela margem de uma loucura literata como num episódio no D. Quixote. De noite, sonho com os meus mortos, com o meu irmão, e os meus tios, e os meus tios-avós, e os meus avós, sepultados num cemitério de província, completamente de um sul rural, noutro país, e com os cortejos fúnebres de carruagens puxadas a cavalo de uma infância de colegas de escola afogados nos verões de um rio que está agora longe o suficiente para se fazer passar por mitologia. A pobreza do campo é outra pandemia mas não há já motas em Abingdon Road que me devolvam o som da infância, só cavalos, e o café dos Portugueses fechou, nem sinal dos dois irmãos, nem das suas mulheres, nem bicas, nem bolas de Berlim, nem pastéis de nata congelados, na arca frigorífica, duas prateleiras abaixo das garrafas de Old Speckled Hen. Caminho para o norte da cidade para comprar farinha aos italianos, beringelas e vinho aos gregos, o meu patriotismo é pouco nacionalista, mediterranicamente incoerente. A loja tornará a abrir, mas muito mais tarde, e em Junho. À data em que escrevo estas notas, o café segue fechado. Os cavalos são os do hotel de cinco estrelas mas são também os de Guernica, os seus olhos uma revelação larga e contundente de uma luminosidade misericordiosa para lá dos candeeiros, cujo fulgor é de ordem explosiva, quando eles reprimem a sua velocidade rente aos ramos das macieiras, são por isso o eco distante de paixões homicidas, que antecipam uma península banhada em sangue. A Península Ibérica está sempre comigo, agora que me vejo num longo cerco de água por todos os lados menos aquele que me liga à extensa massa de um continente. Isto é má prosa. Abro a janela para deixar entrar o céu, as vozes dos pássaros, os cascos dos cavalos. Em Os Três Verões de Margarita Liberaki os olhos de Infanta enchem-se de lágrimas, da primeira vez que ao galopar cegamente o seu cavalo, Romeo, ela pressente que jamais se poderá libertar da sua própria quietude. Para matar a monotonia deste tempo, no pequeno apartamento de Marlborough Road, enchi de cavalos e livros o ar. É esta quietude mental o que também eu não me posso perdoar, e já vinha de antes.

5. Quando o mundo era ainda normal, E. publicou um livro sobre arquitetura da época clássica à contemporaneidade que a tornou famosa. É por isso que quando em Janeiro ela veio de Paris a Oxford para dar três conferências e várias entrevistas a todo o tipo de jornais famosos nos divertiu que ela ficasse em minha casa, no sofá mais velho e desconfortável de toda a cidade. E. vinha um pouco doente de amor pelo colega que a tinha convidado, cujos textos ela tinha lido e admirado à distância, um arquitecto alto, belo e sabido, como os piratas venezianos que fizeram fortuna nas costas da ilha onde ela nasceu. Eu disse-lhe, E., isso vai dar merda. Ela disse-me, “eu sei, eu sei.” E. disse-me, quando me rio sinto que o meu riso carrega já a ponta da dor que isto me vai dar. E. não dormiu quase noite nenhuma no sofá azul desbotado, e voltou para Paris ferida de amor e da tonta alegria e à medida que os países se fecharam, a partir do receio de uma separação, da morte precoce de algo que ainda mal tinha começado, veio do colega pirata a namorada do Canadá, que não estava neste enredo, e ele deixou de responder a E., em poucas semanas deixou de lhe falar completamente. E. diz-me, vejo as vedações dos jardins fechados e as magnólias que florescem não podem curar a minha pena, quero abraçar-me às árvores e desaparecer e florescer de outro modo, quero que o som da primavera à minha volta cure depressa esta coisa que dói sobre o peito como um afogamento. A primeira morte é de amor e parece que custa sempre mais do que outra qualquer. À medida que ele dorme no seu silêncio distante, o mundo para mim esvazia-se. E. escreve-me este tipo de coisa mais ou menos constantemente. Nos Jardins do Luxemburgo, nas tardes que se vão tornando de sol, ninguém se senta nas cadeiras verdes vazias, junto às fontes, e cruelmente o rumor da água recorda-me a voz dele. O problema do meu amante efémero é que no seu desaparecimento ele permanecerá misterioso como um fauno. E. telefona-me um dia ao fim da tarde e diz-me que de madrugada pedalou até ao Arboretum de Paris e saltou a vedação para abraçar uma das magnólias. Eu queria falar-lhe de Perséfone, da morte que Deméter dá às flores e aos frutos quando Hades, o amante, faz a sua filha desaparecer no Inferno para a desposar, e tudo volta a renascer quando a filha pode regressar. O casamento de Perséfone são seis meses no Inferno com o marido e seis meses na terra com a mãe. Mas ela diz-me antes que o guarda do Arboretum a apanhou em trespasse e queria chamar a polícia, em vez disso contentou-se que ela a ajudasse a regar, salvaguardando as devidas distâncias, as laranjeiras e outras árvores que pedem pequenos cuidados. Agora de manhã cedo e ao fim das tardes E. regressa ao jardim para se estender e se desapaixonar de ouvido colado à terra. Ela diz-me, o rumor de Perséfone que parte e regressa pode ouvir-se no rumor das plantas, de ouvido colado ao chão, estou a tentar respirar com a terra.

Escadas com Mimosa, Pierre Bonnard, 1946